これは「映画的なゲーム」か「ゲーム的な映画」か。ついに映画を丸呑みした“大人”のゲーム『HEAVY RAIN - 心の軋むとき -』

■SCE/Quantic Dream■PS3■2010年2月18日発売■サイコ・サスペンス■5,980円(税込)■★★★★★

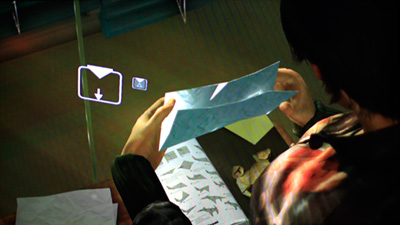

子供ばかりを誘拐して溺死させ、現場に遺体と折り紙を残して去る謎の連続殺人犯「オリガミ・キラー(折り紙殺人鬼)」。プレイヤーは、子供を誘拐された父親、捜査にあたる捜査官や探偵、事件を追うジャーナリストといった個性的な人物を操作して事件の真相に迫る。「プレイヤーがストーリーに関与できる映画」とも言えそうな、まったく新しいタイプのゲーム。

10年前、私はプレイステーション2のスペックと『メタルギアソリッド2』の写実的で美しい予告編を見て、「映画的なゲーム」が飛躍的な進化を遂げるに違いないと確信したもんである。CPUの名前からして「エモーションエンジン」だ。実写みたいなCGの俳優たちがリアルタイムに画面の中を動き回り、感情豊かな芝居とセリフでどんどんお話が進んで行くという「映画を飲み込んだゲーム」みたいなブツがPS2で出て、映画がゲーム機によって再定義・再構築されるかもしれない、と私は勝手に期待していたのである。でも結局PS2でそんなブツは登場せず、ゲームは映画を飲み込まなかった。PS2は期待してたほどエモーショナルじゃなかった、ということかもしれない。

そんなこともすっかり忘れていた2010年2月。自分の部屋でPS3につないだテレビを見ていた私は、突然不意打ちを食らった。かつて期待してかなわなかった「ゲームが映画を飲み込んだ」姿を、そこで目の当たりにしたのである。そして、PS3に入っていたソフトが『HEAVY RAIN - 心の軋むとき -』なのであった。10年待ってみるもんだね。すっかり忘れてたけど。

私もいい歳の大人だから、買ったゲームがとても面白いと思っても「毎日ちょっとずつ楽しもう」と考える程度の節度はある。そのつもりだったけど、この『HEAVY RAIN』の魅力の前には節度もへったくれもなく徹夜でプレイを続け、翌日の昼下がりにエンディングを眺めていた。結論から言うと、まあ確かに荒削りなところやツッコミどころもあるけど、この志の高さと斬新さと映像の美しさの前にはそんなものどーでもいい。カエルを丸呑みしてお腹をパンパンにしたヘビみたいに、『HEAVY RAIN』のお腹は映画そのものを丸呑みしてパンパンだ。それとも映画に丸呑みされたのがゲームの方だろうか? そんなゲーム、私は今まで見たことがなかった。

今までのゲームとあまりに違うので何をどう書けばいいか迷っちゃうけど、とにかく思ったことを書いてみました。

映画として見ても完成度の高い物語、魅力的なキャラクタ

まず本作を語る上で外せないのが「ゲームでなく映画として見てもしっかり完成されている」という点だ。物語としては、とても大雑把に言うと『バタフライ・エフェクト』世代の作劇術でアップデートされた『セブン』、といった感じだろうか。幸福だった主人公が落ちぶれて息子を誘拐される第1幕(状況設定)、数多くの人物が交錯しながら事件の真相を追う第2幕(葛藤)、そして真犯人が明らかになる第3幕(解決)という感じで、アメリカ映画的な安定感のある構成となっている。フランスで制作されたらしいけど、ハリウッドのサスペンス映画を客観的に研究しているな、と思った。ただし、一般的な映画(120分)よりもプレイ時間はずっと長い。多分8時間以上はかかると思う。

メイキング映像で監督さんが語っていたが、プレイヤーの操作で物語が分岐していくおかげで脚本や音楽は普通の映画の数倍の量が必要になったという。しかし、脚本はただ分岐の数だけ増やせばそれで済むわけではなく、分岐によって前後のつじつま合わせが一気に複雑になるはずで、そのせいか物語が部分的に矛盾していたり、説明不足になっていたり、という感じはしなくもなかった。おそらくこれは「いろいろな分岐を体験すれば明らかになる」ということなのかもしれない。

登場人物のキャラクタも、内面・外面ともに本当によく描けている。情けないほど気の毒でありながら色々と疑わしい主人公の奮闘、FBIハイテク捜査官と私立探偵の活躍(新旧アメリカ映画の対比という感じもする)、色っぽい女性キャラクタの大胆な野望などが平行して描かれ、誘拐された子供と連続殺人犯の謎が次第に明らかになっていく物語は本当に面白かった。詳しくは言わないけど、オチも許せる範囲だったと思う。

ゲーム性──「ゲーム的な映画」

まず言えるのは、本作がありがちな「面白いゲームパートをクリアするとご褒美に美麗なムービーデモが見られる作品」ではない、ということである。本作がサスペンス/ホラー映画の面白さをゲームで表現するために採用した新しい方法論は、いわば「映画的なゲーム」ではなく「ゲーム的な映画」というアプローチと言えそうなものであった。

例えば『サイレントヒル』や『バイオハザード』のような作品よりさらに映画的で自由度が低いけど、1980年代の『タイムギャル』『ドラゴンズレア』といった(あらかじめ用意された垂れ流し映像に合わせてボタンを押すタイプの)レーザーディスクゲームよりはずっとゲーム的で自由度が高い。

本作は「Bで攻撃、Aでジャンプ、LRでアイテムを選択」といった「ゲームのお約束」を捨て去っていて、たとえば街中でいきなりジャンプしたり銃を撃ったりすることはできない。一般的なゲームでは「ゲームの出来を良くするために物語性を加えました」というスタンスがごく当たり前だけど、本作では「物語の出来を良くするためにゲーム性を加えました」という逆のスタンスになっているように感じる。

ゲームとしての本作の操作のひとつが移動。アナログスティックで向きを変え、R2ボタンで前進(このため、カメラが切り替わってもR2を押し続けていれば切り替わる前と同じ方向に歩き続けることができる)。例えばマリオシリーズは「操作してるだけで楽しい」と言われるが、本作はまた違った意味で「操作してるだけで楽しい」と感じる。マップ上を探索して謎を解くというよりは「セットの中で俳優を動かす」という感じだ。そのセットがとてもリアルで、現実以上に美しく描かれているせいもあり、移動場面の操作は楽しく感じられた。

2つめがセリフ・行動の選択。画面に提示されたセリフや行動の選択肢をボタンで選択し、それによって物語が進行する。そして3つめが様々なアクション。ひげを剃る、手を洗う、ネクタイを締める、折り紙を折る、敵を攻撃する、用を足す……などなど様々な行動を取る操作。色々な局面でボタンの操作を要求されることになる。ボタンは決まっておらず、その都度画面に表示されるボタンを押すことで(あるいは押すことに失敗することで)物語が進行する。この2つめ・3つめの操作により、場合によっては別の局面へと分岐して展開していく。まだ多くの分岐を確認したわけではないが、最悪「4人の主要人物が全員死ぬ」というルートも存在するらしい。

この3つめの操作では、複数のボタンを連続して押したり、同時に押したりする事もあるし、時間制限があることも多い。『ゴッド・オブ・ウォー』シリーズでおなじみのCSアタックに近いかもしれないが、一度ボタン押しをしくじっただけで攻撃シークエンスの最初に戻されるCSアタックほど本作は厳しくなく、多少間違っても物語にさほど影響はない場合も多いようである。

私は、食事を作ったり椅子に座ったりベランダにたたずんだり、ひげを剃ったり小便をしたり、といった日常の所作に操作を割り当て、素晴らしいグラフィックで再現したところが本作の最も重要な点のひとつだと思う(後述)。

例えば『テトリス』や『スーパーマリオ』におけるゲームのゲーム性とはそれ自体が「目的」であるが、本作におけるゲーム性は、多数の人物が登場して分岐するインタラクティブなサスペンス物語をより深く楽しむための「手段」であると私は感じた。

驚異的なグラフィックの描写、些細な日常の動作の丹念な描き込み

本作のグラフィックは本当によくできている。

まず印象的なのが、背景のグラフィックの素晴らしさだ。カメラを引いたときの建造物や道路といった街並みの描写も完璧だけど、室内に置かれた冷蔵庫、机、電話、時計といった個々のモノの描写にもまったく手抜かりがない。例えば雑貨屋のシーン。ここの描写に、私は制作者の執念を感じた。それは「雑貨屋で強盗を追い払う」というだけのシーンなのだが、店内はくまなく歩くことができるようになっていて、あらゆる棚に別々の商品が陳列されているのである。黒澤明監督が、セットに置かれたタンス(開ける場面はない)の中身が空っぽなのを知って「服を入れとけ」と怒った、という話を思い出した。この雑貨屋のシーンに限らず本作はすべてがこの調子である。ぜひ実際にプレイして確認していただきたいと思う。

そして、本作の重要なモチーフである「雨」。ゲーム中はこれがいつも降ってるわけだ。私は技術的なことはよくわからないけど、絵を描くのは晴れてるほうがずっと簡単だ。しかも止め絵ではなく、リアルタイムの3Dグラフィックである。空から地面に落ちるまでの雨の表現、雨に濡れた地面への人物や建物の映り込み(地面が石か道路か草かによっても描写は違う)、濡れたガラスの向こうの景色の屈折、窓ガラスや車体や人物の顔をつたう水滴……。しかも、にわか雨と豪雨ではそれぞれ描写を変えなければいけない。もし晴れてる土地が舞台のゲームならもっと簡単だったはずだけど、本作はそこを避けずに真っ向勝負して見事に勝利を収めた。『HEAVY RAIN』というタイトルは、雨という自然現象のやっかいな描写に対する制作者の自信のあらわれなのかもしれない。

リアルで美しい背景グラフィックと同等のインパクトを感じるのが、人間の描写である。特に、実在の人物をキャプチャーして作られた頭部の描写には目を見張るものがある。毛穴の肌理(大人と子供で肌の描写が全然違う)やカミソリまけの傷までしっかりと描写され、それぞれに特徴のある肉体と衣服を与えられて、モーションキャプチャーされたリアルな演技を見せてくれる。まさに「デジタル俳優」だ。

彼らデジタル俳優が暴漢と戦ったりするアクションシーンもたくさんあり、リアルなモーションで描写されて確かに見応えがある。でも、もっと日常的な行動、例えば「子供を肩車する」「レンジで食べ物をあたためる」「ベランダの手すりによりかかる」「アイラインを引く」「手を洗う」「折り紙を折る」といった些細な行動にもリアルなアニメーションが用意され、コマンド操作でそれが実行されるようになっていて、私は派手なアクションシーンよりもそっちの方に大きな感銘を受けたのである。それは、そうした些細な行動こそが、テレビのこっち側にいる我々にも覚えのある行動だからであり、その些細な行動をプレイヤーが操作することがテレビのこっち側と向こう側の心理を橋渡しし、画面の中の人物に感情移入するための媒介となっているのではないかと思うのである。同時に、それらの些細な行動は心理的な描写でもある。「子供を肩車するシーンを見る」のと「子供を肩車する人物を操作する」のを比べると、映像が同じだとしても自分で操作できることで心理描写はより深くプレイヤーに伝わると思う。

私が面白いと思ったのが「椅子に座る」という操作だ。座るだけで何をするわけでなく、立ち上がる操作をするまでずっと座り続ける。でも、画面で座って思索にふける人物を見るとき、プレイヤーはその人物が何をどう考えているかを想像してしまう(座らせたのはプレイヤー自身だしね)。これまで私は、単純に「ゲーム機の映像がきれいになると、プレイヤーの想像力が奪われてしまう」と考えていたけど、本作をプレイしてそれが必ずしも正しくないということに気づいた。むしろ本作は、映像やモーションがリアルだからこそ発揮される想像力もある、ということを証明したのではないだろうか。

人物も背景も本当にリアルにできていて、みんなが深い深いと言い続けてきた「不気味の谷」ってこんなに浅かったっけ? と思ってしまったほどだ。ただ、不自然に見える箇所もまだ若干残っている。例えば、芝居が不自然なキャラクタがいて、よく見るとボディーランゲージはうまく行っていても、目があまり生きてないように見える。目のまわりの表情筋はものすごく複雑で、さらに眼球の動きもあるわけだから、モーションキャプチャーで万事解決するというわけにはいかず、そこは個々のアニメーターの力量および監督の裁量が問われることになるんだろう。技術が向上すればもっと良くなるもんなんだろうか。コストとの兼ね合いもあるんだろうしね。ゲーム機におけるデジタル俳優が一体どこまで進化するのか、これから楽しみだ。

なお、本作はどの人物のエピソードの映像も美しいけど、ある人物が登場するエピソードの映像は特に美しく情感にあふれたものが多いような気がしていた。で、あとで考えたらそのキャラクタが真犯人だった。あの物悲しい犯人を描く上で意図的に美しい映像を持ってきたということなのかもしれない。

ゲームと映画、そしてゲームと大人との関係

私は本作をプレイして「大人の制作者が大人のプレイヤーのために作ったゲーム」という印象を強く受けた。大人でなければ作れないし、大人にしか楽しめない……本作はそんな作品に仕上がっているように感じた。本作はゲームと映画の関係に「新たな一歩」を踏み出すことに成功した。なおかつ本作は、大人がゲームをプレイするというのはどういうことなのか、という疑問に対する回答でもあるように思えるのである。

本作の主人公であるイーサンが、成功した建築家だった姿から一転して無精ひげだらけの姿で画面に現れたとき、私は江口寿史さんが「あしたのジョー」を読んで「ジョーに無精ひげが生えていたことに驚いた」という旨の話をしていたことを思い出した。「あしたのジョー」は、機関銃をぶっぱなしたり刀で悪人をたたき斬ったりすることに頼らずに、大人の鑑賞に耐えうるマンガとして成立した初めてのマンガ作品のひとつであった。

かつて、暴力満載の『グランド・セフト・オート3』がPS2で出たとき「やっとホンモノの“大人向けゲーム”が出たな」と思った。それは、「ゲームとは、大人から子供まであらゆる世代の人が楽しめる娯楽でなければいけない」というある種のタブーが世界的に破壊された瞬間だった。そして本作は、制作者やキャストの素晴らしい才能がPS3の高い表現力と結び付いて、過激な暴力や性描写に頼らない、新たな「大人向けゲーム」を作り出すことに成功した、初めてのゲームソフトの一つではないかと思うんである(日本版の規制の問題はまた別として)。

というわけで、本作はゲームと映画の関係だけでなく、(いい大人が遊ぶ娯楽としての)ゲームそのものをも次のレベルに押し上げてしまったように思える。ゲームと映画、そしてゲームと大人の関係はこれからどうなっていくんだろうか。本作を制作したQuantic Dreamの次回作が楽しみなので、ぜひ本作にはもっと売れてほしいと思う次第だ。

ところで、いい大人のくせに現実とゲームの区別がつかない私は、近頃まわりの風景がこんなふうに見えることがあります。みなさんも気をつけてください。

HEAVY RAIN(ヘビーレイン) -心の軋むとき- - PS3

- 出版社/メーカー: ソニー・コンピュータエンタテインメント

- 発売日: 2010/02/18

- メディア: Video Game

- 購入: 11人 クリック: 312回

- この商品を含むブログ (49件) を見る